- · 现代制造工程版面费是多[08/03]

- · 《现代制造工程》投稿方[08/03]

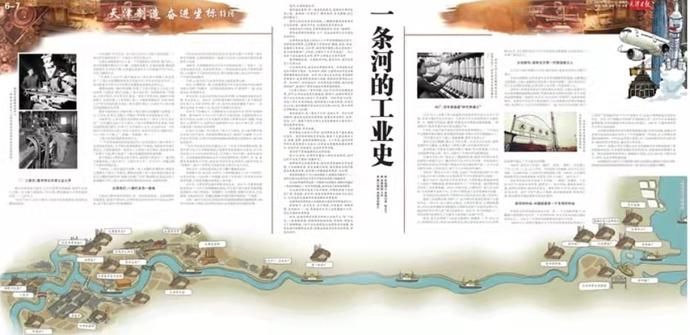

【天津制造 奋进坐标】一条河的工业史

作者:网站采编关键词:

摘要:? 打开网易新闻 查看更多图片 海河,天津的母亲河。 朝阳透过薄雾,将一层金色的霞光,泼洒在天津的大街小巷。崭新的一天开始了,脚步匆匆、车马隆隆,这座城市醒来了。 海河上

?

打开网易新闻 查看更多图片

海河,天津的母亲河。

朝阳透过薄雾,将一层金色的霞光,泼洒在天津的大街小巷。崭新的一天开始了,脚步匆匆、车马隆隆,这座城市醒来了。

海河上的汽笛声准时响起,一艘艘游船迎接着南来北往的游客。船在河中走,流动的风景扑面而来。

如果时光可以倒流,百余年前的海河,是另一番模样。

曾经遍布两岸的烟囱、工厂,是这座城市工业文明走过的印记。

天津市社会局在上世纪二三十年代的调查统计显示,当时的海河两岸,已经聚集了大量纺织、酿酒、地毯、食品、金属加工等企业,1929年,海河两岸拥有4家大型纺纱厂和10余家酿酒厂,4年后,又增加了30多家地毯厂。仅以当时17家大型企业为例,其中14家设立于海河沿岸。

海河蜿蜒流淌。天津依河而起,因河而兴,海河水孕育了天津工业。

73公里的岸线,是大企业布局的首选。内河运输为企业生产提供了便利。例如纺纱、面粉、火柴等企业所需主要原料都需要大宗运输。此外,对于各大企业来说,有些原料需要进口,这些原料皆由海上运输,到港后经海河运入天津。比如纱厂,纺织细支纱,必须要用进口棉花,因此在海河边设厂,成为纱厂等企业选址首要考虑的因素。

《天津工商业》一书中记载,1926年53万公担棉花运津,其中41万公担是靠民船装运,据估计,运津的棉花中有十分之九是进入纺纱厂作为原料。1898年至1924年,为进一步扩大内河航运,海河航道6次裁弯取直,水深已达4.5米,通行船舶平均吨位已经达到1300吨,港口年停泊货轮超过1500艘。

彼时的海河,是一条生产之河、运输之河。作为天津独特的、最具标志性的经济命脉,密集分布的码头、仓库、货站、工厂,助推了近代天津工业的发展和北方最大的工商业城市的形成。

时光荏苒,岁月如梭。

新中国成立后的70年间,海河两岸发生了翻天覆地的变化。海河沿岸特别是市区段,聚集了天津主要的工业、仓储、商贸、金融等机构和设施。几十年来,海河经济带的主角是国有工业企业,这些企业普遍存在着设备陈旧、污染严重、机制老化、负担沉重等问题。

海河到了需要被重新定位的时候。

进入21世纪,天津的发展进入新的历史阶段,海河也终于迎来了她的“觉醒年代”。

按照城市总体规划布局,海河沿岸启动综合开发改造,工业战略东移、老企业搬迁改造,海河要成为现代服务业发展的引擎,老百姓心中靓丽的景观带、文化带。

纺织企业搬走了,化工企业搬走了,机械企业搬走了……海河上游14公里内40多家大中型企业实现了战略东移。

从1860年海河岸边第一个铁铺工坊的诞生,到新世纪最后一家企业的搬迁,一百多年的发展,海河完成了她华丽的转身。

从此海河两岸没有了机声隆隆,但那些保留下来的老厂房、老设备、老车间,却成为城市里永远抹不去的记忆、化为支撑这座城市内在品格的重要基因。

这些曾经辉煌的老工业留给我们最宝贵的财富是什么?

艰苦奋斗、自力更生、永不服输、不甘落后、顽强拼搏、责任担当……这,是新时代天津工业发展取之不尽、用之不竭的宝贵财富。

如今,在海河两岸沉寂多年的工业遗产又“活”了过来,一座座博物馆、创意街区拔地而起,智能化、绿色化工厂碧树掩映,736平方公里绿色生态屏障沿河铺展,映照在海河粼粼的波光里,就像这座城市对未来的梦想,鲜亮而灿烂。

三条石:最早传出天津工业之声

海河水系流经八省市,以对天津特有的偏爱,选择在此流入大海。从入海口逆流而上73公里,便是她进入天津的起始位置──三岔河口。

“先有三岔口,后有天津卫。”这里水陆交通便利,曾是南北漕运的枢纽。

时光流转、岁月变迁。如今的三岔河口,立起了座座高楼。三条石历史博物馆处于一片高层小区的合围之中。

红桥区尚都家园14-3,是一个不起眼的中式院落,推门而入,昔日的喧嚣与繁华归于宁静。发黄的老照片、沉重的铁器、满是锈迹的机床、旧时的工棚,记录着这座城市手工打铁铺子叮叮当当、火花飞溅的历史。

“天津的工业之声,最早就是从三条石的石板路上传出来的。” 三条石历史博物馆负责人任敬介绍,早在20世纪30年代,三条石就成为天津乃至华北地区机械制造及铸铁业的中心。

文章来源:《现代制造工程》 网址: http://www.xdzzgczz.cn/zonghexinwen/2021/1226/477.html